Ocorrências na leitura decorrentes do Processo de Letramento: Uma Análise Sóciolingüística |

||||||||||||||||||||||||||

|

Renata Mousinho (*)

A partir dos pressupostos teóricos desenvolvidos por William Labov e colaboradores, o respeito às formas lingüísticas muitas vezes estigmatizadas vem aumentando. Os estudos de Labov não falam em déficit e sim em diferença. A apreensão da língua como uma estrutura dinâmica, em constante mudança, associada à idéia da variação lingüística, possibilitam inúmeras pesquisas sobre os dialetos realmente utilizados nas diversas comunidades de fala. Por extensão, estudos voltados para a língua escrita nessa perspectiva vêm tomando espaço. O objetivo dessa pesquisa é avaliar as relações entre o comportamento lingüístico do aluno, envolvendo formas estigmatizadas pela sociedade, e seus possíveis usos na leitura decorrentes dele. Serão investigados dois grupos de crianças da cidade do Rio de Janeiro, sendo que um deles apresenta uma forma lingüística não valorizada pelo sistema educacional. As hipóteses que o acompanham são:

A primeira parte do trabalho vai expor o problema de leitura sob a perspectiva da Teoria da Variação, descrevendo algumas pesquisas desenvolvidas no Brasil e no exterior. Posteriormente será relatada a metodologia utilizada na pesquisa. O estudo dos dados e a conclusão ocupam as últimas páginas, sendo seguidos pelas referências bibliográficas e anexos.

A partir destes pressupostos, a sociolingüística forneceu uma nova metodologia de coleta e análise e quantitativa de dados, que dá ênfase ao contexto onde se desenrolam as condutas lingüísticas. A importância de não desvincular a língua da vida social da comunidade, a incorporação do efeito de estilo de fala e a correlação de variáveis como idade, sexo e escolaridade. A partir dessas idéias começaram a surgir trabalhos relacionando essa variação lingüística, aos seus reflexos na língua escrita, sabidamente mais conservadora que o primeiro estilo. A linguagem oral dos alunos muitas vezes apresenta diferenças significativas em relação ao padrão ensinado e exigido em ambiente escolar, o que pode favorecer dificuldades e disparidades no processo de alfabetização. De acordo com Tarallo (in KATO, 1997):

No Brasil alguns autores estudaram tais questões. Em 1983, PAIVA realiza uma pesquisa (dissertação de mestrado) relacionando a variação fonética dialetal à aprendizagem da ortografia em crianças do Rio de Janeiro. A autora conclui que o desempenho ortográfico é diferente entre os grupos socialmente distintos analisados, e refere que, no caso do grupo desprestigiado, há um número maior de relações arbitrárias entre fone e letra. No entanto, defende que essa não seja uma barreira impossível de ser superada, sugerindo reflexões sobre o papel da pedagogia nesse processo, e o apoio que pode ser oferecido pela lingüística. KLEIMAN (1995) ressalta que o modelo prevalente nas escolas para orientação do letramento favorece às crianças que se desenvolveram em grupos majoritários, oferecendo a continuação do desenvolvimento lingüístico, enquanto provoca uma ruptura desse desenvolvimento para crianças que não fazem parte desse grupo social. TERZI (1995) defende que as crianças de meio letrado têm acesso simultaneamente à construção da língua oral e a aprender as funções da língua escrita. O contato com livros e histórias possibilita o estabelecimento de conexões entre língua oral e o texto escrito antes da escolarização formal. Por outro lado, as crianças de meios iletrados chegam com um bom domínio da língua oral, embora a existência de variações em função dos grupos sociais a que pertencem. Portanto, além de entrarem na escola com um grau mínimo de letramento, esbarram na dificuldade de utilizarem na oralidade uma variante lingüística discriminada pela instituição. Essa autora conclui que:

BORTONI (1995), em um estudo de crianças no interior de Goiás, considerou a escola um ambiente bidialetal, uma vez que tinha a linguagem da escola (padrão em nível programático) e a linguagem das crianças falantes de uma variedade rural do português. Ressalta, no entanto, que os professores não tinham domínio total da língua padrão, o que tornava o uso do dialeto rural mais freqüente. Diante dessa realidade, a autora levanta alguns comportamentos aparentemente ambíguos dos professores mediante a utilização de regras não-padrão, como, por exemplo, não distinguirem “erros” de leitura de diferenças dialetais na decodificação da leitura, ou não identificarem o uso de regras não padrão uma vez que faziam parte de seu repertório lingüístico. A partir de pesquisas empíricas no município do Rio de Janeiro, Mollica (1998) propõe a utilização dos conhecimentos sociolingüísticos e da teoria da variação, em prol de uma melhor qualidade de ensino. Uma parte do livro é dedicada basicamente à descrição de pesquisas realizadas à luz da sociolingüística variacionista sobre fenômenos de variação lingüística na fala e seu reflexo na escrita. Mollica mostra que os exemplos de variação podem ser identificadores do falante, seja através de marcas que explicitem o seu estrato social (Flamengo~Framengo), sua origem regional (menino~mininu) ou o estilo que busca (dependendo do contexto). No entanto, isto não pressupõe uma postura preconceituosa (ou prescritivista), mas, ao contrário, busca o respeito às diferenças numa atitude do tipo descritiva. Cada uma das pesquisas demonstradas no livro preocupou-se com um fenômeno diferente de variação, como, por exemplo, os processos de monotongação (manteiga~mantega; roupa~ropa) e assimilação da dental em -ndo (entendendo~entendeno). Em todos os experimentos, os resultados foram claros: os grupos que foram conscientizados sobre os fenômenos variáveis da fala apresentaram um número sensivelmente inferior de uso da variante desprestigiada na escrita. A maioria dos trabalhos nessa perspectiva tem-se voltado às produções escritas, tendo sido bastante inferior o número de publicações do gênero que tratam exclusivamente dos reflexos dos dialetos da comunidade na leitura. A experiência e análise dos “erro”s de leitura devido à dificuldade no estabelecimento da relação grafema-fonema em crianças de Inner City é um exemplo desse tipo de pesquisa, tal como será descrito nas próximas linhas. Labov, Baker, Bullock, Ross, Brown (1998) buscaram verificar as limitações na habilidade de leitura de crianças que falam o inglês negro. O objetivo era, a partir desse estudo, desenvolver métodos de ensino da leitura levando em consideração a língua materna e a cultura afro-americana. Foi encontrada uma relevante estabilidade nos problemas de leitura, caracterizada por uma defasagem de um a dois anos em relação a grupos que falavam o inglês standard. O problema apresentava-se ainda mais grave para crianças integradas em organizações de cultura de rua (street culture). Para a obtenção dos dados, foram selecionados textos designados para cada grau de escolaridade. Foram utilizados procedimentos de forma a distinguir diferenças de pronúncia e “erros” de leitura. Os dados encontrados favoreceram a busca da compreensão da origem do problema, ao invés de simplesmente determinar uma simples inabilidade para leitura. O corpus do trabalho foi baseado em 20 crianças, o que totalizou o número de 450 “erros” de leitura. O primeiro contato dos pesquisadores com as crianças de 2° e 3° série do ensino fundamental possibilitou as seguintes observações: falta de familiaridade com o vocabulário e o tema principal do texto, estratégias pobres para atribuição de significado a partir do contexto para palavras não familiares, falta de atenção para a idéia principal, etc. No entanto, a prioridade estava em analisar a relação grafema/fonema para identificar palavras incluídas na competência que eles possuem como falante/ouvinte, já que a capacidade fonológica possui um papel preponderante no sucesso para a leitura. As questões levantadas tentavam analisar se o leitor prestava atenção às letras e se os mesmos as reconheciam, se eram interpretadas como fonemas ou parte de um dígrafo indicando fonema, ou ainda como parte de um conjunto de fonemas que funcionam juntos como onset, núcleo e coda da sílaba. Os elementos flexionais também foram investigados, uma vez que os mesmos se mostram diferenciados na fala do inglês negro. Foram incluídos no estudo o plural (apesar do alto número de s aparente, “erros” inversos mostram consciência no uso do plural), o sufixo ing (65% dos casos mostra erros, grande parte deles por inversão), o pretérito ed (alterações similares ao plural, mas há grande variação no discurso de falantes do AAVE) e o possessivo `s (moderada porcentagem de alterações nas flexões estáveis do inglês negro, mas alto índice de erros nos sufixos que não têm posição estável). Os autores verificaram, igualmente, que o reconhecimento das consoantes iniciais não gera confusões (raros 4%), as intermediárias também não são difíceis, apesar de apresentarem um maior número de alterações (20%). As sílabas CVC são mais fáceis de serem lidas, no entanto estruturas mais complexas provocam dificuldades na leitura. Em 30% das palavras lidas de forma incorreta encontravam-se complexidades no onset consonantal; em 40, 50 e 80% dessas palavras, verificava-se a ocorrência de mais de uma consoante nessa mesma localização (a variação girava em torno das estruturas envolvidas). Observaram também que na relação som-letra para vogais curtas e longas, o silent e rule, não eram aprendidos. Comparando tais resultados com a metodologia de ensino da instituição, perceberam a relação com parte das falhas encontradas. Como estratégia global, foi sugerido que se ensinasse a estrutura das palavras bem antes do reconhecimento das letras, o que poderia ser feito de várias maneiras, explícita ou implicitamente, abordando os fonemas que controlam o vocabulário de leitura. A experiência em Inner City servirá de base para o presente trabalho, que pretende investigar a transcodificação grafema-fonema em duas comunidades diferentes da cidade do Rio de Janeiro, sendo que as crianças de uma delas apresenta um dialeto estigmatizado em relação ao segundo grupo.

Foi selecionada a lista de palavras de PINHEIRO (1994), baseada no vocabulário presente nos textos didáticos dos livros da primeira etapa do ensino fundamental. As crianças leram a lista contendo 96 palavras individualmente, sem limitação de tempo, em um único encontro, realizado em uma sala da própria escola. Para a obtenção resultados estatísticos que auxiliassem na descrição e, principalmente, na interpretação dos dados desta análise, optou-se pelo programa computacional VARBRUL, introduzido na lingüística por David Sankoff, em 1975. Este programa de base quantitativa serve como embasamento à análise qualitativa. Naro (cf. NARO, 1994 p.24) afirma que:

A natureza das análises, no entanto, só torna possível lançar mão da metodologia do VARBRUL para cálculos de freqüência e correlação das variáveis, mas sem resultados probabilísticos. As variáveis sociais controladas foram a série escolar freqüentada e a classe sócio-econômica. Para separar as crianças em grupos que os definissem dentro de uma classe mais ou menos homogênea, além da localização e do tipo de escola (pública ou particular), foram levados em consideração os dados levantados em um questionário. Tal questionário buscou revelar o estímulo dado à leitura em casa durante o desenvolvimento da criança, como contagem de histórias, livrinhos infantis, contato com o computador e com outros materiais escritos, e também investigar o grau de escolaridade dos pais. As expectativas das crianças em relação ao aprendizado da leitura também foi levado em consideração. A seguir, pode-se verificar um pouco de cada uma dessas duas realidades.

“Porque quando a gente crescer, ter

filhos, a gente pode mostrar pra eles como a gente aprendeu.”(1ª série)

“Porque é legal!

Quando eu for estudar em outra série vou poder ler outras coisas mais rápido.”

(1ª série) Portanto o primeiro grupo, formado majoritariamente pela população da Rocinha, será chamado de grupo B, enquanto o segundo grupo formado por crianças de classe média será o grupo A. O corpus foi formado a partir dos “erros” de leitura registrados pelas crianças avaliadas: dez de cada série (metade do grupo A, metade do grupo B). Em ambas as escolas a alfabetização era baseada em métodos globais ou modelos descendentes1 (top down), a fim de se evitar as possíveis diferenças decorrentes do início do processo de apropriação ortográfica, que podem ocorrer de acordo com o método utilizado. As variáveis estruturais estão relacionadas aos tipos de ocorrências na leitura encontradas, e serão analisados a partir da hipótese de desenvolvimento de leitura e escrita defendida por Uta Frith, 1985. Ocorrências fonológicas caracterizadas por metátese, troca, omissão, acréscimo ou por alteração de traço distintivo de sonoridade. Ex: lê moilo onde está escrito miolo, vala ao invés de mala ou cafalo ao invés de cavalo, peca no lugar de pesca, levava por leva. Ocorrências por desconsiderar contexto, em palavras cuja localização do grafema pode determinar o fonema a ser lido (palavras regra): a criança não se leva em consideração o contexto em que o grafema está inserido, atribuindo ao mesmo um valor sonoro utilizado em outro contexto. Dentre essas formas estão o C e o G antes das semi-vogais E e I ou o S e o R em posição intervocálica. EX: lê CARO onde está escrito CARRO, lê GUENTE onde está escrito GENTE. Ocorrências por Aproximação Lexical: a criança não decodifica letra a letra mas também não seleciona a palavra escrita de forma correta no léxico, talvez por ainda não fazer parte do mesmo. Então ela se utiliza de parte da palavra, as letras iniciais, o tamanho da palavra, etc. para tentar “adivinhar” a palavra, buscando encontrar uma com tais características. Ex: Lê Brasil no lugar de barril. Ocorrências

por desconhecimento ortográfico: há palavras cuja forma de escrita só

pode ser determinada pela presença de um léxico ortográfico. No

português, para a escrita há vários fonemas que têm representações

múltiplas (x/ch; s/c/ç; s/z, etc.), no entanto na leitura apenas o X

pode causar problemas. Além disso, foi também considerado erro dessa

ordem o desconhecimento de Ç ou de dígrafos. Ex: Lê boòe

por boxe, para o primeiro caso, e lê aco no lugar de aço ou panha onde

há palha, no segundo caso.

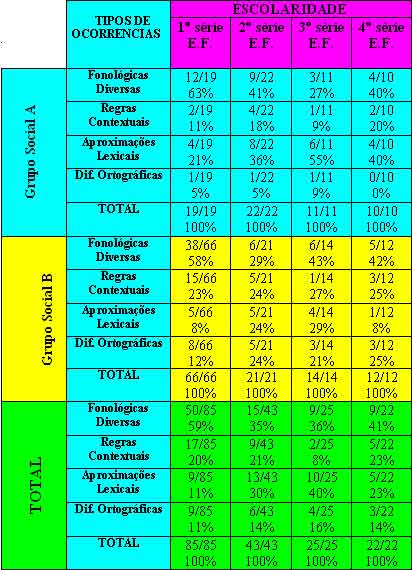

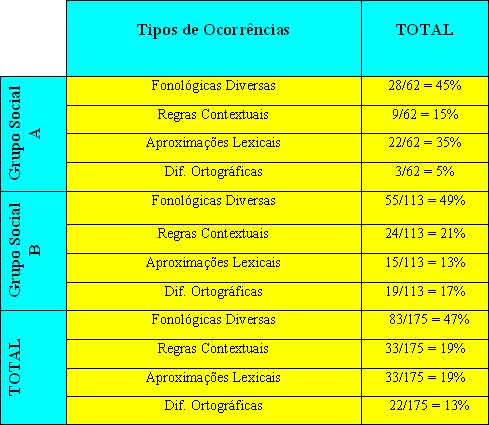

As entrevistas ocorreram sem intercorrências. Os dados foram submetidos ao pacote VARBRUL (Crosstab) de acordo com as variáveis já descritas. O cruzamento das variáveis distribuídas em número e freqüência será organizado na tabela a seguir.

Em todos os casos - fonológicos, contextuais, ortográficos ou por aproximação lexical - houve um decréscimo de ocorrências ao longo da escolaridade, o que confirma que as mesmas fazem parte do processo de letramento e que, com o contato e experiência com a língua escrita, tendem a desaparecer.

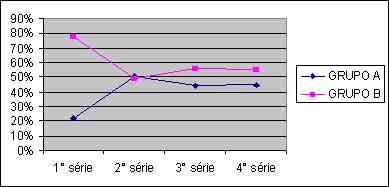

Analisando o número e a freqüência de ocorrências na leitura em relação com as variáveis sociais, observou-se uma grande discrepância na primeira série do ensino fundamental entre os dois grupos sócio-culturais, que se torna sutil nas outras séries analisadas, que podem ser visualizadas de forma mais clara no próximo gráfico.

Isso reforça a idéia de que, se no início da escolarização formal a escrita se baseia na oralidade (CAGLIARI, 1989 ; ZORZI, 1998; MOLLICA, 1998), crianças cujos dialetos se distanciem daquele ensinado na escola, poderão causar a falsa impressão de apresentar um número superior de “erros”, ou algum tipo de dificuldade de aprendizagem, principalmente no primeiro ano da escolarização formal. A incidência de maior número de ocorrências no item “aproximação lexical” no Grupo A poderia indicar uma tentativa mais precoce de acesso lexical à palavra, provocando uma “leitura” sem correspondência exata com a palavra grafada.

A freqüência menor de ocorrências incidiu sobre as dificuldades ortográficas, o que pode ser justificado por nosso sistema lingüístico. No português as irregularidades estão presentes de forma maciça no processo da escrita, mas na leitura são mais raros. Deve-se decidir entre s, ss, c, ç para representar /s/, ou optar entre ch e x para representar /ò/, dentre outros exemplos. No processo de leitura são poucas as possibilidades de dúvidas desse tipo, e estão relacionadas, sobretudo, à letra x, que podem ser lidas de diversas formas (/z/, /s/, /ò/, /ks/). Nos itens regras contextuais e aproximações lexicais a freqüência foi idêntica, 19%, mas não há como estabelecer relação entre as mesmas, visto que são de natureza diferente. Foram muito mais freqüentes as ocorrências fonológicas, que representaram 47% dos casos. IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em relação ao fator grupo sócio-cultural, as diferenças entre os mesmos só se mostraram significativas na 1° série do Ensino Fundamental, quando o grupo com dialeto desprestigiado apresentou um número maior de ocorrências em comparação com o grupo de prestígio. É possível levantar a hipótese de que, como no início do processo de alfabetização a criança tende a se basear em sua fala, e a fala dessas crianças difere do dialeto valorizado pela escola, haja um número superior de “pseudo-erros” nessa primeira etapa. Dentre as ocorrências mais freqüentes, estão às associadas ao processo de decodificação grafema-fonema, fato já revelado em pesquisas fora do Brasil. O contato com o mundo da leitura e escrita parece igualmente interferir positivamente nessa fase da aprendizagem da leitura, que é caracterizada mais fortemente pelo processo de decodificação. Pode-se refletir também sobre o papel da escola diante dessas situações. Sugere-se, numa próxima análise, que a investigação de crianças de diferente grupos sócio-culturais seja realizada dentro de uma mesma escola, a fim de evitar interferência de fatores pedagógicos. Esses aspectos devem ser considerados dependendo do grupo a ser avaliado, mediante a queixa de um possível transtorno específico de leitura. Um grupo-controle único pode não representar toda a realidade sócio-cultural de um ambulatório público, o que parece estar sendo justificado nessa pesquisa pelo menos no que se refere ao município do Rio de Janeiro. A amostra pode ter sido insuficiente para se alcançarem dados conclusivos. No entanto, esse piloto poderá suscitar o interesse nesse campo de atuação para que novas pesquisas sejam realizadas. Pode-se sugerir o aumento do número de dados, variar os métodos para a coleta (leitura de textos, por exemplo), e a possibilidade de controlar outros fatores que se mostrem relevantes. V - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAGLIARI, L. C. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Ed. Scipione, 1989. KLEIMAN, A. Os significados do letramento. Campinas: Mercado das Letras, 1995. LABOV, W. A Graphemic phonemic analysis of the reading errors of inner city children. 1998 MORAIS, J - A Arte de Ler. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996. MOLLICA, M.C. (org.) Introdução à Sociolingüística Variacionista. Rio de Janeiro: Cadernos Didáticos da UFRJ, 1992. MOLLICA, M.C. A Influência da Fala na Alfabetização. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1998. MORAIS, José. A Arte de Ler.São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996. MOREIRA, N., TARALLO, F. Estudos em Alfabetização. Retrospectivas nas Áreas da Psico e Sociolingüística. Campinas: Pontes; Juiz de Fora: Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora, 1997. NARO, A. “Modelos Quantitativos e Tratamentos Estatísticos” in MOLLICA, M.C. (org.). Introdução à Sociolingüística. Rio de Janeiro: Cadernos Didáticos da UFRJ, 1994 (p17/25). PAIVA, C. M. C. Variação Dialetal e Aprendizagem da Ortografia. Dissertação de Mestrado em Lingüística. Rio de Janeiro: Faculdade de Letras, UFRJ, 1983. SANKOFF,

D. “Sociolingüistic and Syntatic Variation”. In NEWMEYER, F. Cambridge Survey. Cambridge: V. Press, 1988 (p 141/161). KATO, M., MOREIRA, N., TARALLO, F. Estudos em Alfabetização. Retrospectivas nas Áreas da Psico e Sociolingüística. Campinas: Pontes; Juiz de Fora: Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora, 1997. TERZI,

S.B. A oralidade e a construção da leitura por crianças de meios

iletrados. In

KLEIMAN, A. B. (org.) Os

Significados do Letramento. Campinas: Mercado das Letras, 1995. WEINREICH,

U., LABOV, W., HERZOG, M. Empirical Fondations of a Theory of Language

Change. IN LEHMANN, W.P. and MALKIEL,Y. (eds) Directions

for Historical Linguistics. Austin:

University of Texas Press, 1968. ZORZI, J. L. - Aprender a escrever - a apropriação do sistema ortográfico. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

|